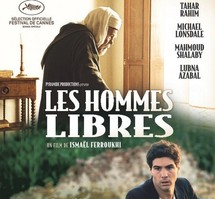

Le jeune Younès (Tahar Rahim) est venu d'Algérie pour gagner de l'argent et l'envoyer au pays, mais plutô t que l'usine il préfère le marché noir et traficote les cigarettes au sein de sa communauté. Arrêté par la police française, qui recherche notamment son cousin, il est relâché à condition d'espionner la mosquée de Paris, soupçonnée d'abriter des activités illicites.

De fait, à l'ombre de son bienveillant recteur (Michael Lonsdale), la Mosquée s'active contre l'occupant nazi.

Ce recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit, a favorisé des filières d'évasion, fourni de faux papiers, caché des juifs et des résistants en cultivant ses bonnes relations avec les autorités allemandes afin de les protéger.

En travaillant avec l'historien Benjamin Stora, le réalisateur Ismaël Ferroukhi, Français d'origine marocaine, a pu exhumer une part de ce passé disparu dont il se dit "surpris" lui-même de n'avoir jamais entendu parler.

Alors qu'il raconte ses découvertes à un ami de longue date, ce dernier lui raconte que "Ben Ghabrit a sauvé sa grand-mère, d'origine juive". Ce qu'il découvre alors qu'ils sont amis et proches depuis des années.

Le film évoque aussi une figure de la chanson arabo-andalouse, Salim Halali, mort dans l'indifférence en 2005 sur la Cô te d'Azur. Juif algérien, il échappa de peu à la déportation: une pierre tombale falsifiée au nom de son père dans le cimetière musulman, grâce à l'intervention du recteur Ben Ghabrit, lui sauva la vie.

A la veille de la guerre, la population algérienne de France s'élevait à 100.000 hommes environ (les familles alors ne suivaient pas), dont 80% de Kabyles, selon Benjamin Stora, spécialiste du Maghreb. Environ 50.000 choisiront de rester pendant la guerre, ni Français ni Algériens, "invisibles".

De leur cô té, en faisant de cette guerre d'Européens leur combat au nom de la liberté, les résistants algériens espéraient aussi avancer vers la conquête de leur propre indépendance une fois la guerre terminée, comme le souligne le film.

Selon Stora, "la majorité des Algériens engagés politiquement sont des militants nationalistes qui ont suivi leur leader Messali Hadj" dans son refus de collaborer avec l'Allemagne (ce qui lui valut la condamnation au bagne en 1941). Une "forte minorité" a cependant opté pour la collaboration, en misant sur les promesses allemandes de libération de l'Algérie, précise l'historien.

Ismaël Ferroukhi, dont c'est le deuxième long-métrage ("Le Grand Voyage", en 2004, avait obtenu le Lion d'Or à Venise) a dû tourner au Maroc, regrettant de n'avoir pas obtenu le feu vert de la Mosquée de Paris pour le faire in situ, sur les lieux mêmes de l'action.

Tahar Rahim avait été révélé par "Un prophète" de Jacques Audiard, un film sur l'univers carcéral, Grand Prix au festival de Cannes 2009. Michael Lonsdale a obtenu un César (récompense du cinéma français) du second rô le en 2011 pour son rô le dans le film "Des hommes et des dieux", relatant l'assassinat des moines de Tibéhirine, en Algérie, en 1996.

"Les Hommes libres", présenté en septembre au festival de Toronto en présence du réalisateur et de Tahar Rahim, a fait des débuts remarqués sur la scène internationale.

De fait, à l'ombre de son bienveillant recteur (Michael Lonsdale), la Mosquée s'active contre l'occupant nazi.

Ce recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit, a favorisé des filières d'évasion, fourni de faux papiers, caché des juifs et des résistants en cultivant ses bonnes relations avec les autorités allemandes afin de les protéger.

En travaillant avec l'historien Benjamin Stora, le réalisateur Ismaël Ferroukhi, Français d'origine marocaine, a pu exhumer une part de ce passé disparu dont il se dit "surpris" lui-même de n'avoir jamais entendu parler.

Alors qu'il raconte ses découvertes à un ami de longue date, ce dernier lui raconte que "Ben Ghabrit a sauvé sa grand-mère, d'origine juive". Ce qu'il découvre alors qu'ils sont amis et proches depuis des années.

Le film évoque aussi une figure de la chanson arabo-andalouse, Salim Halali, mort dans l'indifférence en 2005 sur la Cô te d'Azur. Juif algérien, il échappa de peu à la déportation: une pierre tombale falsifiée au nom de son père dans le cimetière musulman, grâce à l'intervention du recteur Ben Ghabrit, lui sauva la vie.

A la veille de la guerre, la population algérienne de France s'élevait à 100.000 hommes environ (les familles alors ne suivaient pas), dont 80% de Kabyles, selon Benjamin Stora, spécialiste du Maghreb. Environ 50.000 choisiront de rester pendant la guerre, ni Français ni Algériens, "invisibles".

De leur cô té, en faisant de cette guerre d'Européens leur combat au nom de la liberté, les résistants algériens espéraient aussi avancer vers la conquête de leur propre indépendance une fois la guerre terminée, comme le souligne le film.

Selon Stora, "la majorité des Algériens engagés politiquement sont des militants nationalistes qui ont suivi leur leader Messali Hadj" dans son refus de collaborer avec l'Allemagne (ce qui lui valut la condamnation au bagne en 1941). Une "forte minorité" a cependant opté pour la collaboration, en misant sur les promesses allemandes de libération de l'Algérie, précise l'historien.

Ismaël Ferroukhi, dont c'est le deuxième long-métrage ("Le Grand Voyage", en 2004, avait obtenu le Lion d'Or à Venise) a dû tourner au Maroc, regrettant de n'avoir pas obtenu le feu vert de la Mosquée de Paris pour le faire in situ, sur les lieux mêmes de l'action.

Tahar Rahim avait été révélé par "Un prophète" de Jacques Audiard, un film sur l'univers carcéral, Grand Prix au festival de Cannes 2009. Michael Lonsdale a obtenu un César (récompense du cinéma français) du second rô le en 2011 pour son rô le dans le film "Des hommes et des dieux", relatant l'assassinat des moines de Tibéhirine, en Algérie, en 1996.

"Les Hommes libres", présenté en septembre au festival de Toronto en présence du réalisateur et de Tahar Rahim, a fait des débuts remarqués sur la scène internationale.

Accueil

Accueil Actus

Actus