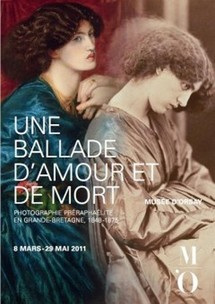

Intitulée "Une ballade d'amour et de mort: photographie préraphaélite en Grande-Bretagne 1848-1875", elle a été conçue par la National Gallery of Art de Washington -où elle vient d'être présentée- et complétée par le musée français.

Elle met en regard jusqu'au 29 mai une centaine de photographies et une vingtaine de tableaux et de dessins préraphaélites.

"Les peintres préaraphaélites ont été très influencés par la photographie, au point qu'on les a accusés parfois de copier" ce medium né en 1839, relève Diane Waggoner, conservatrice à la National Gallery of Art de Washington et commissaire de l'exposition. Mais "les influences sont réciproques. Les photographes anglais s'inspirent des mêmes sources que les peintres -la nature, l'histoire, la littérature- et tentent eux aussi de capter la vie", relève-t-elle.

Le mouvement préraphaélite se forme en 1848 en réaction aux conventions établies par la Royal Academy of Art de Londres. Plusieurs jeunes artistes, parmi lesquels John Everett Millais, William Holman Hunt et Dante Gabriel Rossetti, se regroupent dans une confrérie soucieuse de revenir à la pureté des primitifs italiens, prédécesseurs de Raphaël.

Dans une Angleterre en pleine révolution industrielle, ils se montrent soucieux de morale et s'inspirent de thèmes bibliques, médiévaux ou de héros de la littérature.

Epris de réalisme, ils portent une grande attention aux couleurs, aux formes, aux contours afin de restituer les faits visuels.

Simultanément, la photographie, "invention la plus fabuleuse de ce siècle", pour le critique d'art anglais John Ruskin, fervent soutien des préraphaélites, est en plein développement.

Elle permet de capter les détails de la nature avec une précision inégalée. Plusieurs photographes comme William James Stillman ou Henry White réalisent d'étonnantes prises de vue de motifs botaniques.

Pour le traitement des portraits, les photographes anglais s'opposent. Charles Lutwidge Dodgson (qui a publié "Alice au pays des merveilles" sous le pseudonyme de Lewis Caroll) s'attache à réaliser des photographies nettes et lisibles, le modèle restant à distance. A l'inverse Julia Margaret Cameron exploite le flou, dans des compositions serrées. Elle crée des effets picturaux, qui suggèrent davantage des états d'âme.

On peut ainsi découvrir la même actrice blonde Ellen Terry, à la fois sous le pinceau amoureux de son époux George Frederic Watts, sous l'objectif intime de Cameron ou sous celui plus distant et plus réaliste de Dodgson.

Mais c'est le modèle Jane Morris qui sert d'icône à l'exposition d'Orsay. Avec son long cou de cygne, sa chevelure brune abondante, ses traits prononcés, cette fille de palefrenier qui épouse en 1859 William Morris, designer proche des préraphaélites, subjugue toujours par son étrangeté.

A partir de 1865, elle se met à poser pour Dante Gabriel Rossetti qui s'éprend d'elle. Une série de photographies sont prises dans le jardin du peintre par Robert Parsons, dirigé par Rossetti.

Le peintre réalise trois ans après "La robe de soie bleue", une huile sur toile habitée par le visage mélancolique et mystérieux de Jane Morris. Ses traits domineront le travail du peintre jusqu'à la mort de celui-ci en 1882.

Elle met en regard jusqu'au 29 mai une centaine de photographies et une vingtaine de tableaux et de dessins préraphaélites.

"Les peintres préaraphaélites ont été très influencés par la photographie, au point qu'on les a accusés parfois de copier" ce medium né en 1839, relève Diane Waggoner, conservatrice à la National Gallery of Art de Washington et commissaire de l'exposition. Mais "les influences sont réciproques. Les photographes anglais s'inspirent des mêmes sources que les peintres -la nature, l'histoire, la littérature- et tentent eux aussi de capter la vie", relève-t-elle.

Le mouvement préraphaélite se forme en 1848 en réaction aux conventions établies par la Royal Academy of Art de Londres. Plusieurs jeunes artistes, parmi lesquels John Everett Millais, William Holman Hunt et Dante Gabriel Rossetti, se regroupent dans une confrérie soucieuse de revenir à la pureté des primitifs italiens, prédécesseurs de Raphaël.

Dans une Angleterre en pleine révolution industrielle, ils se montrent soucieux de morale et s'inspirent de thèmes bibliques, médiévaux ou de héros de la littérature.

Epris de réalisme, ils portent une grande attention aux couleurs, aux formes, aux contours afin de restituer les faits visuels.

Simultanément, la photographie, "invention la plus fabuleuse de ce siècle", pour le critique d'art anglais John Ruskin, fervent soutien des préraphaélites, est en plein développement.

Elle permet de capter les détails de la nature avec une précision inégalée. Plusieurs photographes comme William James Stillman ou Henry White réalisent d'étonnantes prises de vue de motifs botaniques.

Pour le traitement des portraits, les photographes anglais s'opposent. Charles Lutwidge Dodgson (qui a publié "Alice au pays des merveilles" sous le pseudonyme de Lewis Caroll) s'attache à réaliser des photographies nettes et lisibles, le modèle restant à distance. A l'inverse Julia Margaret Cameron exploite le flou, dans des compositions serrées. Elle crée des effets picturaux, qui suggèrent davantage des états d'âme.

On peut ainsi découvrir la même actrice blonde Ellen Terry, à la fois sous le pinceau amoureux de son époux George Frederic Watts, sous l'objectif intime de Cameron ou sous celui plus distant et plus réaliste de Dodgson.

Mais c'est le modèle Jane Morris qui sert d'icône à l'exposition d'Orsay. Avec son long cou de cygne, sa chevelure brune abondante, ses traits prononcés, cette fille de palefrenier qui épouse en 1859 William Morris, designer proche des préraphaélites, subjugue toujours par son étrangeté.

A partir de 1865, elle se met à poser pour Dante Gabriel Rossetti qui s'éprend d'elle. Une série de photographies sont prises dans le jardin du peintre par Robert Parsons, dirigé par Rossetti.

Le peintre réalise trois ans après "La robe de soie bleue", une huile sur toile habitée par le visage mélancolique et mystérieux de Jane Morris. Ses traits domineront le travail du peintre jusqu'à la mort de celui-ci en 1882.

Accueil

Accueil Actus

Actus